──熱分解と昇華、香りの時間と空間をめぐる考察

■ 香木の香りと時間の体験

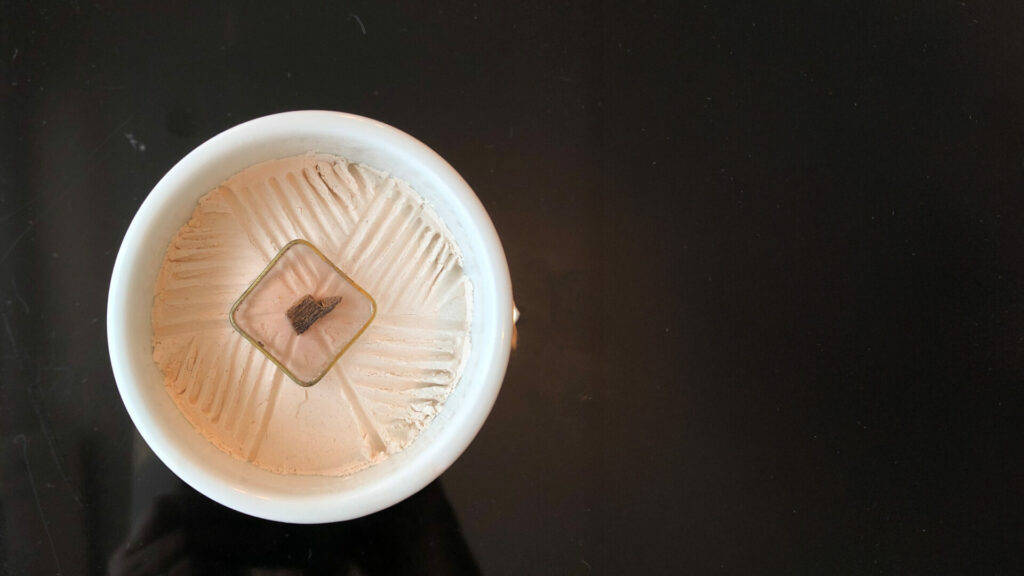

香木が静かに香る様子には、どこか時間の流れを感じさせる趣(おもむき)があります。香炉の中の小さな炭は灰で覆われ、間接的に熱を伝えます。沈香や伽羅は、直火で焦げることなく、ゆっくりとその芳香を立ち上らせます。

香りは一点から爆発的に拡がるのではなく、空間の温度や湿度に沿うようにやわらかく漂い、香炉の周囲を包むようにして広がっていく。その様子は、まるで見えない半球のドームがふわりと現れ、香りを空間に“とどめる”かのようです。

■ 香道で出会った、香りの「間」

香道の教室で、はじめて正式に香炉を扱ったときのことを、今でもよく覚えています。香炉を左手にそっと抱え、右手でふんわりと覆い、閉じ込めた香りを指の隙間から聞く。その静かな動作の中で、何かが立ちのぼってくるのを感じました。

香気は、けっして押しつけがましくなく、手のひらの温度や呼吸の静けさに呼応するようにして、やさしく流れてくるのです。香道では香りを「聞く」といいますが、私にはそれが、かすかな形をともなって空間に立ち現れるものとして、「観照」されたようにも思えました。

■ 熱分解と気化──香木が香るしくみ

このにおい立ちの仕組みは、科学的には熱分解(thermolysis)というプロセスが関与しています。香木の中に含まれる樹脂成分や沈香酸類は、高温によって化学的に分解され、さまざまな芳香成分へと変化します。こうして生成された分子は、次に気化(蒸発)という段階を経て空気中へと放出され、私たちの嗅覚に届くのです。

つまり、香木の香りとは、化学変化によって生まれた新たな香気分子が、物理的変化によって空間に広がっていく、二重のプロセスによって生じているものといえます。

■ 香水の拡散と、その対極にある発想

一方、香水はその構造がまったく異なります。一般的な香水は、香料をエタノールで希釈(溶解)することで製品化されます。エタノールは極めて揮発性が高く、肌や空気中に触れた瞬間に香料を押し上げるようにして香りを広げます。

これは香水の大きな特徴であり、ひと吹きで空間に広がる拡散力は、香木の穏やかな立ち上がりとは対照的です。

けれども、私はずっと思ってきました。肌につけるもの、香水という形態をとりながらも、香木のような“におい立ち”はつくれないものだろうかと。香りが一瞬で拡がるのではなく、ベールのように空間にとどまり、周囲を包むように広がっていく。香木のように、呼吸のリズムにそっと寄り添うような香り。静かに時間の流れを感じさせるような、そんな香りの処方は可能ではないか――。

■ 昇華する香料──処方に宿る「香木的」性質

この問いは、やがて私自身の処方にも自然と反映されていきました。振り返ると、私は知らず知らずのうちに、ある種の香料を好んで用いていたことに気づきます。それは、液体ではなく結晶性(固体)として存在する香料たちでした。

たとえば、ボルネオール、クマリン、バニリン、ヘリオトロピン(ピペロナール)、インドール――いずれも白く繊細な結晶を持ち、常温でもゆっくりと香りを放つ性質があります。

これは「昇華」と呼ばれる物理現象によるもので、固体が液体の状態を経ずに、直接気体となって分子を空気中へ放出します。お香や樟脳でも見られるこの現象は、香りの立ち方をどこか穏やかに、そして持続的なものにしてくれます。

■ 直感から確信へ──調香の学びと再確認

結晶性香料のこうした性質が、私の香水に“香木的な”香りのたち方をもたらしていたのではないか――そう思うようになったのは、ごく最近のことです。熱分解と昇華、それぞれ発香の機構は異なりますが、香りが柔らかく拡がること、香りが空間にとどまることという点では、互いに呼応するような共通点があるように感じられるのです。

なお、この「昇華する香料」の特性については、調香の恩師から教えていただいたことでもありました。そのとき私が好んで用いていた香料の性質に、ひとつの根拠を与えてくださった形でした。処方の方向性が変わったわけではありませんが、あらためて自分の直感と実践が結びついた瞬間でもあり、師には深く感謝しています。

■ 香木に倣う香水──拡散ではなく、滞留する香りを

エタノールをベースとした香水でありながらも、香木の香り立ちのような緩慢さと包容感を宿す香り。それを形にするには、拡散力の強い香料を抑え、結晶性香料の“重さ”や“とどまり”を活かす設計が必要です。

これは私自身の感覚に根ざした処方のひとつの流儀ですが、香りの時間的なあり方や、空間との関係を考えるうえで、いまも大切にしている考え方です。

香木が教えてくれるのは、香りそのものだけでなく、香りが立ちのぼる“所作”や“間”のようなものかもしれません。その教えを、香水という異なるかたちに変換しながらも、大切に継いでいきたいと、私は思います。

大沢さとり

パルファン サトリ 創業者・調香師。

香りにまつわる素材や香水の制作背景を、少しずつお届けしています。

▶お買い物ページリンクパルファンサトリ香水 さとり

の木の巨大な花のクローズアップ(HANAHIRAKU-ハナヒラク-の着想-150x150.jpg)