陰翳(いんえい)と絢爛 (けんらん)

「美というものは常に生活の実際から発達するもので、 暗い部屋に住むことを余儀なくされたわれわれの先祖は、 いつしか陰翳の内に美を発見し、やがては美の目的に沿うように陰翳を利用するに至った」 ── 谷崎潤一郎『陰翳礼讃』

陽の光に目を細めた 正午、お寺の境内にふと足を止めました。

そこには一輪の牡丹が咲いていました。

まばゆさの中にありながら、どこか涼しげなその姿。 咲き誇るというよりも、静かに座している。まるで、そこに居ること自体が役割であるかのような。

花を引き立てていたのは、意外にも陽射しではなく陰です。

幾重にも重なる花びらがつくる薄暗がり、葉の影が映す淡い濃淡。

そう、光の美しさは影の存在によって際立つのだと、あらためて思い知らされたのです。

陰翳という美学

作家・谷崎潤一郎が書いた『陰翳礼讃』という随筆があります。 その中で彼は、明るさ一辺倒の西洋の照明文化に対し、日本の美がいかに「影の中」に生まれていたかを語ります。

金箔の屏風も、漆器の艶も、仄暗い室内にあるからこそ、その輝きが生きるのだと。

たとえば、障子を通して差し込む午後の光。

直接的ではないその明るさに、わたしたちはどこか安らぎを感じます。

すべてを照らし出すのではなく、あえて見えない部分を残す。

その「余白」の中にこそ、想像の余地と、美しさが生まれるのです。

谷崎はこう記しました。

「美というものは常に生活の実際から発達するもので、 暗い部屋に住むことを余儀なくされたわれわれの先祖は、 いつしか陰翳の内に美を発見し、やがては美の目的に沿うように陰翳を利用するに至った」。

絢爛を映す陰翳

「絢爛」という言葉には、華やかさの奥に、どこか退廃の影が漂います。

それは、単なる豪奢ではなく、ひとつの極みに達したがゆえに生まれる、静かな崩壊の気配。 繁栄の頂点であればあるほど、その美は陰影を必要とするのです。

あらゆる色が一様に照らし出された場所では、絢爛はただの装飾にすぎません。

しかし、仄暗い室内や、あるいは暮れなずむ時刻の中にあってこそ、そこに命が吹き込まれる。 漆黒の背景があるからこそ、金はいっそうまばゆく輝くのです。

日本の美は決して“見せる”ことだけを目的としてきませんでした。

むしろ、“隠す”ことで、想像を喚起し、奥行きを与えてきた。 障子越しの光、にじむ輪郭、ほのめく気配──それらは、すべて陰翳の中にあって絢爛を際立たせるものだったのです。

牡丹が宿す陰翳

牡丹の美しさは、陰翳の中にこそ宿る。

明るさは輪郭ではなく、幾重にも重なる花びらの奥にたたえられています。

昼には、障子越しの柔らかな光が、白い鳥の子の襖に反射し、床の間をほのかな明るみに包む。

夜には、仄暗がりの燭台に照らされ、ただ一輪が浮かびあがる。

陰翳は光に従うのではなく、光を引き寄せて存在を増す──その逆転の瞬間に、牡丹は最も深い姿を見せるのです。

牡丹という花は、一見、シャクヤクによく似ています。

けれど香りを嗅げば、その違いは明らかです。

シャクヤクの澄んだ香りに対して、牡丹の香りは──ひどく青くさく、決して「いいにおい」とは言えません。

座敷に生けるなら、草牡丹ではなく、花弁を幾重にも重ねた、中央に金色の蕊を湛えたものがふさわしい。

それは、花というよりも「鑑賞のための華」。

念入りに整えられ、重厚で、視線を受け止めるために存在しているような、そんな牡丹です。

ある日、明暗の狭間にあるような柔らかな明度の中で、満開の牡丹の花びらが、ぱさっと音もなく、重なって散り落ちました。

せいいっぱいに咲ききったその花は、自分自身の重さを、ついに支えきれなくなったように。

あるいは──注がれた視線の重さに、耐えかねたのかもしれませんでした。

人の動きに誘われ、空気がわずかに揺れると、香りがふわりとほどけていく。

残されたかすかな気配に、記憶の奥がふと揺さぶられることもあるでしょう。

すべてを明かさないこと。すべてを語らないこと。

その余白のなかにこそ、香りは長く息づき、美は生まれるのです。

永井聡の牡丹 ─ 絵に宿る気配

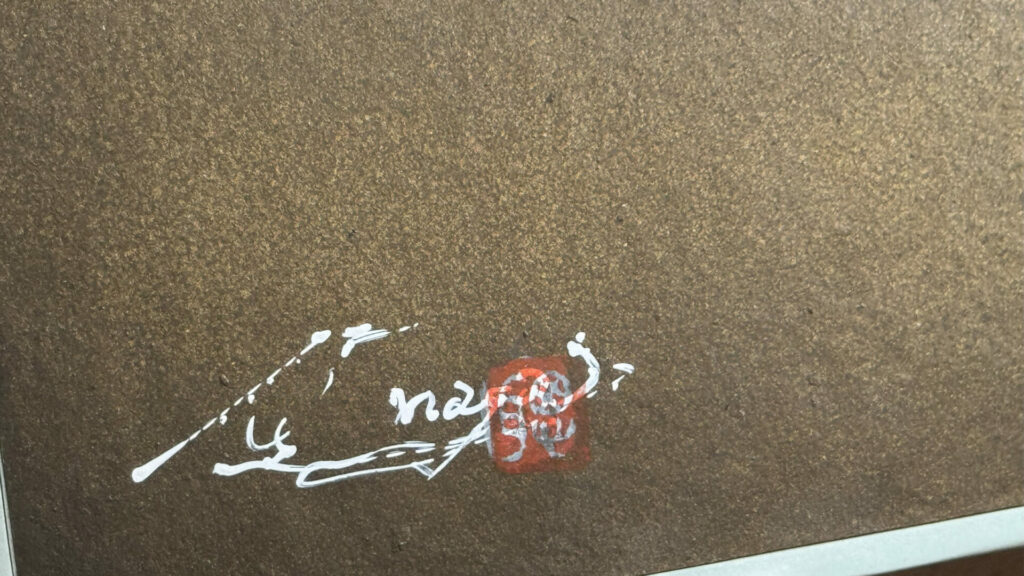

この牡丹の作者は、絵師の永井聡さん。

和の空間に関わる人ならば、どこかで必ず永井さんの仕事に出会っているはずです。

明治記念館「金鶏の間」、旧御用邸の装飾、銀座のラグジュアリーブランドの店舗内装── それらの背後には、確かに永井さんの手がある。

本人は表に出ることなく、名を語ることもほとんどありません。

しかし、和紙と箔、砂子を専門とし、伝統工芸士として確かな技を積み重ねてきた職人であり、絵師です。

だからこそ、永井さんに描いていただいた牡丹は、ただ一輪を切り取った絵ではありません。

背景には、かすかに浮かび上がる葉が配され、空間全体に奥行きを与えています。

その深さがあるからこそ、花びら一枚一枚が陰翳の中からふわりと浮かびあがり、ひそやかな輝きを帯びていく。

光と影が呼応することで、牡丹の絢爛さは際立ちながらも、決して騒がしくならないのです。

工房での出会い

私が初めて永井さんの作品を見たのは20年ほど前のこと。 ひと目で心を奪われ、気づけば工房に何度も通うようになっていました。 砂子を施した和紙の、あの静かな煌めき──七夕の唱歌「金銀砂子(きんぎんすなご)」の意味を知ったのもこの時です。 描き散らかした下絵や、用途の定まらない和紙を「これ、いいですか?」とお願いしては、宝物のように持ち帰った日のことを、今でもよく覚えています。

香りと紙が重なるところ

パルファンサトリの香水ボトルの背景に映っている和紙も、すべて永井さんの手によるもの。

光を浴びたときにだけ、そっと現れる微光の粒子。

香りもまた、そんなふうに漂ってほしいと、私は思っています。

そして今回、新しい香水のイメージをもとに、永井さんに特別な牡丹を描いていただきました。

それは、絢爛でありながらも派手すぎず、余白に気配をとどめる一幅。

香りと絵が、静かに重なろうとしています。

お披露目はもうすぐ。

けれど、すべてが見えてしまう前の、このわずかな時間こそ、もっとも美しいのかもしれません。

参考

- 資料・参考文献(記事末尾にまとめる形)

- 谷崎潤一郎『陰翳礼讃』中央公論新社〈中公文庫〉, 1975年(初版1933年)

- 京都市「文化史10 銀閣寺(慈照寺)」京都市公式サイト

https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/bunka10.html - 「銀閣における観月のシークエンシャル・シミュレーション」日本デザイン学会研究発表大会概要集, 2003年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssd/50/0/50_0_85/_article/-char/ja - 「慈照寺」Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E7%85%A7%E5%AF%BA

大沢さとり

パルファン サトリ 創業者・調香師。

香りにまつわる素材や香水の制作背景を、少しずつお届けしています。

高雅な梅の香りの背景は永井氏の絵と和紙です

N工房の永井氏を訪問したときの記事です

の木の巨大な花のクローズアップ(HANAHIRAKU-ハナヒラク-の着想-150x150.jpg)