先日グランドツアーを題材とした映画を鑑賞した。

(※グランドツアー:”近世英国の習慣として、貴族や裕福なジェントリ層の子弟の多くが、外国語を学び、一流の芸術や古代遺跡などの異文化に触れて教養を高め、洗練したマナーを身につけるという教育目的で、ヨーロッパ大陸に数ヶ月から数年ほどかけて滞在”すること)

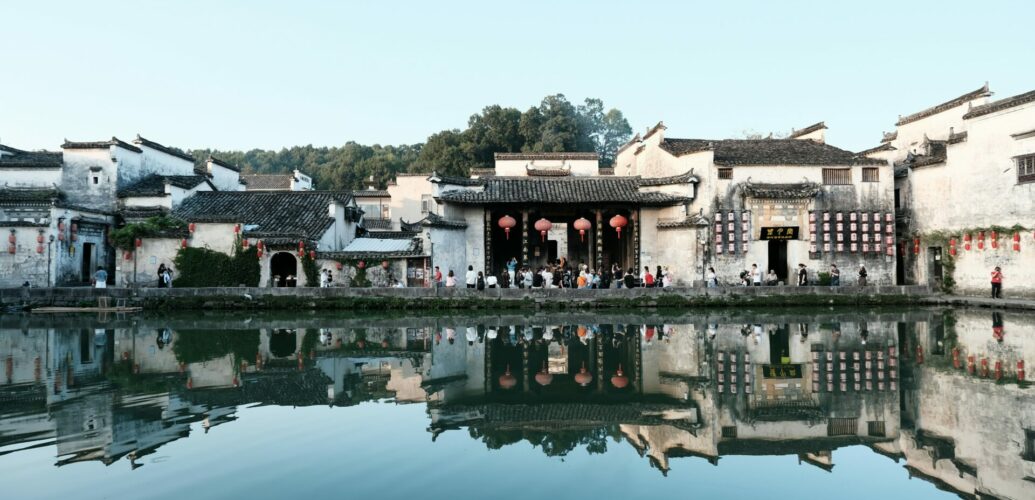

ただ本作はヨーロッパ大陸の周遊旅行ではなく、東洋における大旅行。

舞台は主に20世紀前半なのだが、過去も未来も様々な時代が交錯し物語は展開される。

そして主題として描かれるのは西洋から見るオリエンタリズム。酷く歪曲された神秘性や官能性を無理矢理付されたアジアへの眼差し。

息苦しさ、むしろ激しい寂寥感に苛まれた。やるせなさと、少々の憤りも。

いつの時代もアジア諸国、特に東アジア諸国へと託される神秘性や一種のメランコリックな抒情性は、西洋の目線から語られてきた。

まあ、我々アジア人が西洋に対して抱くイメージも、彼らにとっては十二分に偏向しているのだろうが。とは言え、我々の(主語が大きい)文化は何かと「未開」に潜む夢幻のイメージを拡大解釈され、都合良く消費されていることは、今更誰も否定しない、否定の仕様がない自明の事柄である。

偶然にも、私事。直近、オリエンタリズムに対して詳らかな虚飾が施された作品を鑑賞したと言うだけで、別に映画に限らなくともあらゆる事物に件の恣意的な変奏は宿っている。

それは悲しいかな、香りにおいてもそうである。

巷間の大抵の物事と同じ様に、西洋からの眼差しでその枠組みが規定されてきた香り。

とくに「オリエンタル」と言う小分類はその傾向を如実に示している。

そもそも、オリエンタルとはどんな意味を持つのだろうか。

語源を辿ると、ラテン語のoriensと言う単語に行き着く。至極単純。東、という意味だ。さらにoriensはorior(昇る)という動詞からの派生語。要するにオリエンタルは「日が昇るところ」「東方」と言う意味合いを持つと言う訳だ。ちなみに、件の「東方」が指すのは古代ローマやイタリア半島から見た東方である。悪しからず。

現代にかけては、中近東やインドも含めた広義のアジア、その文化や雰囲気を指す様な、割に包括的な語彙へと形を変えている。

また香りの区分における「オリエンタル」は、上記の由来を参照した上でこのように定義づけられる。

”東洋から西洋にもたらされたスパイスや樹脂、アニマル系の香料を中核に据えたエキゾチックなタイプ”

現代では、前述の文化的な批判を背景により香りの特徴に焦点を当てた「アンバーノート 」や、特定の素材名を冠した系統(e.g. スパイスノート、ウッディノート)として表現する機会も増えているが、やはり「オリエンタル」と言う表現は今だに支配的である。

基本的にアンバーとバニラの芳香を軸に構築されているその香りは、トルコや中近東の焼き菓子を連想させる様なウッディーなニュアンスによって、エキゾチックで濃厚な甘さを帯びる。更に仄かに蜂蜜のような深追いしない緩やかな香気も混ざり合うことで、熱を帯びた艶やかな雰囲気を醸し出す。

クマリンやバニリンといった香料が全ての基盤を成す。これに、アジア圏を原産とする天然のウッディ素材、具体的にはパチュリ、ベチバー、サンダルウッドなどが調和をもたらす。また、香りに明るいアクセントを加えるベルガモットなどのシトラス香料も配合される。

加えて、古来よりオリエント地方の象徴的な香りとして珍重されてきた各種の芳香樹脂が重要な要素として挙げられる。これには、フランキンセンス(乳香)、ミルラ(没薬)、ベンゾイン(安息香)などが含まれ、香りの深みと時間的な奥行きを与える。

また香りに拡散性と丸みさを与える目的で、アンバーやムスクのような定着性のある香料が使用されるのが通例。そして、東洋の熱気やスパイシーな感覚を表現する仕上げとして、ペッパー、クローブ(丁子)、ナツメグといった香辛料系の香料が加味されることが一般的だ。

方々へ話は散ってしまった。

オリエンタル の香りの詳細は脇に置き、要するに、「オリエンタル」「オリエンタルと言う香り」は西洋的な視線に傾斜した概念である、と言うこと。

偏向した価値観、その価値は廃れることなく、現代の人間の美意識や認識にも見事に埋め込まれ、再生産の度にその色合いを濃くしている。

と同時に、素朴に感じること。それは東洋人が捉える東洋人なりのオリエンタルと言う形象も存在してしかるべきである、と。自ずから自分たちの文化を見つめ、捉え直すことで新しい概念が見つかるのではと。

その一つのアンサーとしてドライオリエンタルはあるのだろう。

試しに”ドライ”の意味を引いてみる

① 乾燥しているさま。乾いているさま

② 世俗的な欲望を持たないさま。枯淡であるさま。

③ 感傷や人情に動かされないで万事合理的に割り切るさま。現実的なさま。

④ ( シャンパン、ぶどう酒などで ) 辛口であること。

精選版 日本国語大辞典より

個人的にドライオリエンタルとは、特段乾燥しているわけではなく、単語に落とせば”枯淡”であると感じる。それは通俗的な目線から切り離された、あるがままの心像。

従来のオリエンタルに比べ、粘度はそこまで高くはない。試しに手に取ると、僅かな滞留の後、指の間からゆったりと零れ落ちる。

色彩は白と白の大理石模様。固体と液体の狭間でくゆり、交わし合う。

画一化された形を持たず、新たな在り方を定義し続ける様な細やかな流動性。ふくよかな印象は拡大し続けることなく、短時間に留まり、香ばしさによって引き締められる。

それは決して既存のエキゾチックではなく、他者への誘引というよりも、郷愁への眼差しのような、双眸を少し緩めて見つめるはるけき朝日のような。

新しい観念の提案には危険性も付き纏う。既出のオマージュになっていないだろうか、構成要素を同じくして組み換えただけではないだろうか、と。

しかし、ドライオリエンタルは未だ無い”東洋”の切り取り方の提言である。東方の背景を持つからこそ、感ずるもの。はたまた既存のオリエンタルを知っているからこそ、認めるもの。多くの気づきをもたらしてくれる。

もしこれまでの記述に興味を持ってくれるのならば、是非パルファンサトリのハナヒラクを試してみてほしい。

”日本人調香師が思い描くマットな「和のオリエンタル」”はその胸にありありと浮かび、上述のドライオリエンタルの描写を感じとってもらえることであろう。

チュベローズ、ジャスミン、イランイラン、マグノリア。ホワイトフラワーのブーケは清冷なリボンで結ばれ、新たな命を共に。

凍てつく季節の終わりと息吹の宿りを感じながら、薄氷を透かして彼方を望む。

満ちる目覚めのエネルギーと日々への考察。

大樹に祈りの双手を咲かす。

ニックネーム:Ryan

プロフィール:アトリエやポップアップにて接客をしておりました。現在は言葉の仕事をしております。

EX HANA HIRAKU -ハナヒラク- PARFUM EX

の木の巨大な花のクローズアップ(HANAHIRAKU-ハナヒラク-の着想-150x150.jpg)